最近Nature Reviews | Genetics发表了一篇有关SNP与疾病风险评估的雄文(PMID: 29789686),为了帮助读者理解这些科学上的概念,受『基因游侠』之邀,安塞斯生物的三位小伙伴对有关多基因与疾病风险的最新研究进行了整理,针对多基因风险分析在临床决策和个人疾病风险评估中的价值为大家进行了详细介绍:

在一些成年期发作的常见疾病的早期检测和预防中,评估个体的疾病易感概率(风险预测)是临床决策的核心。并且在双方有效充分沟通的前提下,它可以成为个人健康管理的有力工具。目前对常见成年起病的复杂疾病临床风险预测往往依赖于基本的统计特征(如年龄,性别和种族等),基本健康参数和生活方式(如体重指数,吸烟情况,饮酒和运动习惯等),疾病发作密切相关的临床风险因素评估(如血压和可预示疾病进程的血液生化指标、生物标志物等),环境因素的暴露情况(如空气污染、重金属及其他环境毒素),和家族史。在这些因素中,遗传因素明显不是作为常规手段,而是仅仅在家族史明确的情况下,用于对某些常见成年发作疾病进行个体风险评估。

疾病的早期检测,预防和干预是促进人类健康的核心目标。同时,遗传风险评估,无论从何种意图和目的来看,都是常见复杂疾病遗传因素风险评估的最早可测量的因素。 因此,从理论上讲,遗传分析是健康管理的有效组成部分。事实上,近期研究表明,我们对某些疾病遗传机制的了解已可满足建立多基因风险评分(PRS)计算体系的需求,进而通过多基因风险分析为个人健康和临床应用提供保证。

在此,我们回顾了遗传风险分析对常见成人发病的复杂疾病的效用,重点关注导致发达国家人口死亡疾病的主要遗传因素:如老年痴呆症、癌症(乳腺癌和前列腺癌)、冠心病和2型糖尿病。在此情况下,最近的研究将多基因风险预测与可干预的临床结局联系起来,包括预防干预措施和筛查的优化,疾病发病年龄的预测,受益于生活方式的改变,以及家族疾病风险的改变导致临床决策的变化。我们首先概述了常见疾病的遗传结构,然后,我们描述了遗传风险因素如何结合起来产生PRSs,并回顾近期研究,证明了PRSs对疾病风险分层的作用,以及它们对早期疾病检测、预防、治疗干预和/或生命规划的影响。我们描述了PRSs的一些局限性,以及在临床和个人实用性方面的障碍,并为提高PRSs的预测能力、普遍性和实用性方面提供了潜在的未来发展方向。

常见病的遗传性

疾病风险的基本组成通常分为遗传易感因素、环境暴露因素和生活方式因素。在人群中,遗传易感性对疾病易感性的相对贡献可以通过疾病在该人群中的遗传能力来量化。可遗传性本身可以用几种方式来定义,从数量遗传学的角度来看—特别是当它与全基因组关联研究(GWAS)中遗传性的缺乏有关时—通常被定义为一个种群中表型变异的比例,可以用遗传变异来解释。这种可遗传性的定义经常被错误地解释为多少基因因素导致了任何一个个体的疾病发生。

遗传性在人群和个体疾病风险中的解释。虽然遗传力与人口水平遗传风险分层的理论极限有关,但它并不直接与个体遗传信息的效用相关。为了进一步说明这一区别,将BRCA1和BRCA2检测作为遗传风险信息效用的一个公认的例子。在远亲后代人群中,BRCA1和BRCA2基因的突变携带率远小于1%。因此,在人群水平上,由BRCA1和BRCA2突变引起的乳腺癌的遗传力和总发病率都很低,约占所有乳腺癌病例的5%。然而,与普通人群中12%的终生风险相比,BRCA1和BRCA2的致病突变导致患乳腺癌的终生风险分别为65%和45%。换句话说,尽管BRCA1和BRCA2变异解释总的遗传力较低,但BRCA1和BRCA2检测可以鉴别那些绝对患病风险明显高于普通人群平均水平的一组个体。这些高危个体受益于量身定制的健康管理策略,其中可能包括更频繁的疾病筛查或更激进的干预措施。群体中对于遗传性的解释和风险传递给个体之间的区别等同于大量基因变异,这些变异累积可能无法解释遗传性的很大一部分,但可能向那些基因组富含风险等位基因的个体传达临床上有意义的风险,尤其是考虑与其他临床危险因素结合使用。

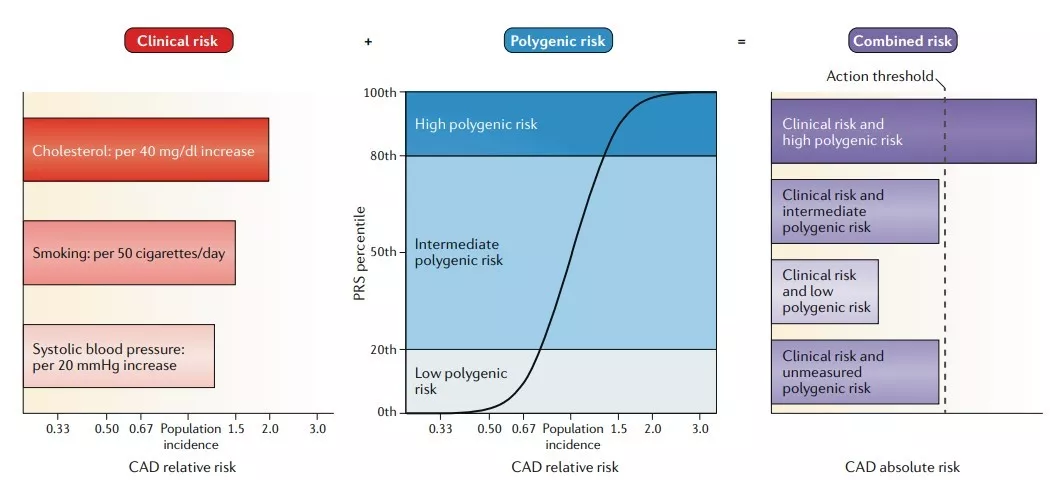

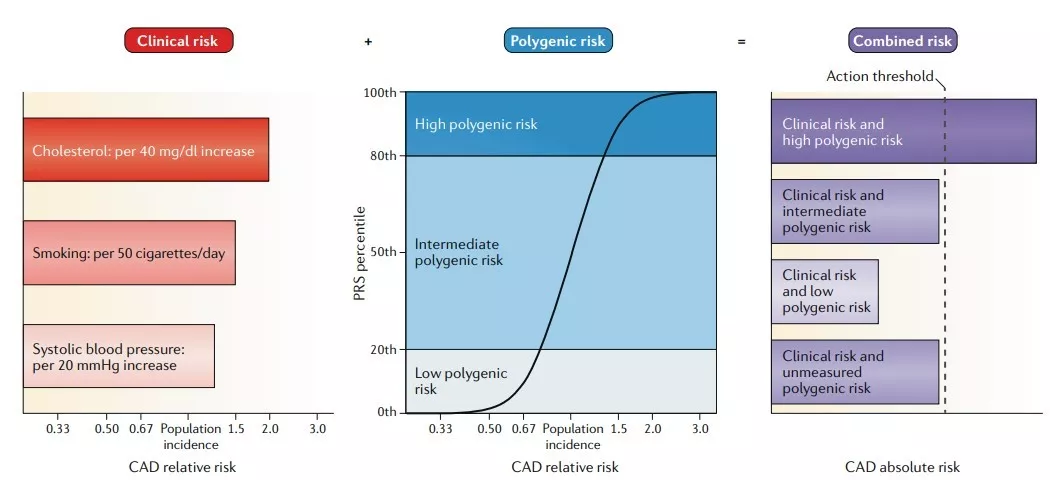

对于一些常见的成人疾病,携带大量风险等位基因的高风险人群(约占总人群10-20%)的多基因风险与常用临床风险因素所代表的风险相当(图1)。个体携带的基因变异和该个体的绝对患病风险之间的关系由目标疾病的潜在遗传结构决定,包括影响疾病风险的基因变异的数量和频率,每种基因变异对疾病易感性的影响程度,以及疾病在普通人群中的发病率。

图1 临床风险加基因风险等于总风险,CAD代表冠状动脉疾病

常见疾病的遗传结构。尽管最近的大规模遗传研究和先进的分析技术可以表明最合理的结构,但大多数常见的成人疾病的遗传结构还未得到充分的研究。遗传结构通常被归类为单基因和多基因,这意味着一个或多个基因的紊乱分别导致了个体中疾病的发生。对于常见的成人疾病,这种二元分类是一种源于现有的技术和研究设计的历史产物,最适合于检测罕见的高风险(单基因的;基于家族的连锁分析)与普通低风险(多基因的;通过GWAS)的遗传风险位点。

家族性高胆固醇血症引起的冠状动脉疾病,癌症的DNA修复缺陷,阿尔茨海默病中淀粉样蛋白前体蛋白加工缺陷和青少年患者2型糖尿病。与BRCA1和BRCA2的例子一样,对这些疾病的高风险变异进行基因检测(通常根据家族史),可以确定一部分高风险人群,如果有相关干预措施,他们可以从遗传风险状态中获益。对于绝大多数没有家族史(非家族性疾病)证据的人来说,由于不准确的家族病史、新生突变、家族规模小或性别特定的遗传,可能会掩盖高危变异的存在;然而,遗传风险的相关来源通常来自更复杂的遗传结构组成部分。

多基因疾病的易感性。现有的证据表明,许多常见的成人疾病的绝大多数剩余遗传性是由许多常见(MAF>5%)和低频(MAF>0.5%和<5%)的基因变异介导的,这些变异可以各自产生小的影响,其中大部分可以通过全基因组基因分型得到。应该指出的是,遗传性统计模型是一个争论激烈而积极的话题,在本综述中无法完全解决,我们将读者引向新发表的文献。本综述中的遗传性估计报告与最大的欧洲血统评估人群有关,应谨慎解释。然而,最近大规模gwas(>100,000个人)的结果和许多常见成人疾病的测序工作继续拓展我们对与疾病相关基因座数量的认识,其相关性与遗传模型一致,这表明一个无穷小或是全基因组的遗传模型。在该模型中,非家族性疾病风险主要由大量具有较小累加效应的常见遗传变异(效应大小的近似范围(OR值)定义为小:1.0-1.5,中等:> 1.5,和中间:> 3.0),以及相对贡献较小的家族性疾病已知相关基因中那些中等效应的罕见变异共同驱动而成的。

例如,最近一项关于冠状动脉疾病的大规模综合性(包括插补)GWAS研究发现,大多数疾病的遗传性可能可以用小剂量效应的常见变异来解释。几乎未发现具有中等或较大影响的低频变异(OR值> 1.5),尽管该研究能够很好地检测出大多数此类关联——插补可以验证绝大多数(~90%)但不是所有的低频变体。同样,最近一项针对2型糖尿病的大规模测序研究发现,检测到的风险位点的频谱与常见的多基因疾病模型一致,其中大部分遗传性是由小效应的常见变异造成的。同样,尽管能够很好地检测到这种关联,但几乎未发现具有中等或较大影响的低频风险变异。同时,在已知与家族性糖尿病相关的基因中观察到富含中等效应的罕见变异对2型糖尿病易感性的影响。类似的,最近一项针对乳腺癌的大规模综合GWAS发现,41%的家族性乳腺癌的相对风险可以通过基因分型和插补捕获的遗传变异来解释,同样,尽管有足够的能力检测到这种关联,但仍未检测到中等影响的低频变异。众所周知,与家族乳腺癌相关的基因中具有中等效应的罕见变异在乳腺癌的发病中起到重要的作用。在前列腺癌中也观察到类似的遗传结构。最后,最近的研究表明,约70%至90%的晚发性阿尔茨海默病遗传性可以通过GWAS中由基因分型和插补捕获的遗传变异进行解释,而外显子芯片研究发现很少有证据表明低频风险变异具有中等或更大的影响。此外,对聚集晚期老年痴呆症的家庭进行的测序研究,已经确定了具有中度影响的罕见变异。

因此,来自统计模型的预测和综合基因组研究的实证结果均支持了这样的结论:许多常见的成人疾病的遗传结构由家族性结构和非家族性结构的疾病组成。其中,家族性结构的疾病占疾病发病率的1-10%,与导致家族性疾病的一小组基因中高外显率的罕见变异相关;而非家族性疾病主要由分布在整个基因组中的小效应常见变异的累积所致,并结合那些已知能引起家族性疾病的基因中具有中等效应的罕见变异。观察到的多基因结构与假设的遗传结构一致,这种结构推动了GWAS的设计—“常见疾病,常见变异”假说, 假定造成特定人群中大多数疾病风险的遗传变异在多个人群中共享。迄今为止,研究结果仅仅表明许多变异的效果比最初预期的要小得多(方框1)。因为任何一种常见的基因变异都无法对疾病风险进行有效的分层,研究人员试图同时利用多种变异来进行风险预测。

多基因风险评分的发展

在回顾那些支持多基因风险预测效用的证据之前,我们简要地描述PRS本身的发展和评估。有关考虑PRS发展的详细讨论,特别是需要对临床使用的PRS进行适当校准,请参阅Chatterjee等人的深入研究。简而言之,PRS常被计算为个体携带的风险等位基因数量的加权总和,其中风险等位基因及其权重由基因座定义及其测量的效应取决于全基因组关联研究检测。在某些情况下,比全基因组统计意义更低的阈值被用来提高或估计总体可预测性,通常以牺牲普遍性为代价。在其他情况下,可以重新校准模型来说明通常在发现群组中被夸大的效应量的偏差,以解释每个疾病相关基因座内的多个连锁变体,以重新估计感兴趣的亚表型的效应大小,或调整可能影响模型普遍性的种族或人口统计学因素。然而,最常见的方法是在文献中报道的易感基因座上风险总和的简单方法,但可能没有针对预测能力进行优化。对PRS效用的评估通常通过确定其是否可以结合临床风险因素来将人群划分为绝对风险的差异程度足够大的类别来驱动临床或个人决策(图1)。

图1

从历史上看,基于GWAS的遗传风险评估的应用已经根据其全面区分患病和非患病个体的能力进行了可能不恰当的评估,通常通过受试者工作特征曲线下的面积(AUC)来量化,画一个真阳性率(敏感性)对假阳性率(特异性)的图。AUC相当于患病个体的预测风险高于无病个体的预测风险的总体概率;它没有向任何单一个体或群体提供任何关于预测的绝对风险的信息。换句话说,AUC是一种最适合于诊断测试的人群水平指标,其主要目的是将患病和非患病个体分离。然而,遗传风险信息的相关用例是预后,预测特定结果(例如疾病的发作)在每个个体或群体中发生的可能性(图2)。

图2 风险分层与风险预测的对比,两种评估模型B要优于A

虽然多基因风险评估的最终目标可能是通过完整核算每个个体的疾病遗传易感性而对整个人群进行全面分层,但更现实和实际的目标是根据遗传因素与临床风险因素的结合确定疾病风险高的一部分人群。返回到BRCA1和BRCA2检测示例来说明这种差异。我们不认为仅通过BRCA1和BRCA2检测能够全面地将所有女性的乳腺癌遗传易感性分类,我们也不期望BRCA1和BRCA2检测能够完全识别出全部的乳腺癌遗传风险较高的女性。相反,我们期望BRCA1和BRCA2测试能够识别出高风险女性的一部分,当然一些BRCA1或BRCA2突变检测呈阴性的女性由于其他未检测到的遗传因素而可能具有较高的遗传风险。我们不排除某些特殊情况下,由于一些无法衡量的保护性遗传因素,一些BRCA1或BRCA2突变阳性的女性实际上处于平均或低遗传风险。

同样,PRSs的直接效用应该根据多基因风险检测“阳性”个体的概率风险来判断。个人层面的PRS值通常用于根据百分位数临界值(即前1%,前10%等)将人群分为不同的风险等级,这就导致了每层的个体被分配了不同程度的概率风险。请注意,在每一层的个体中,风险并不是精确定义的,就像每个BRCA1或BRCA2阳性个体的风险都没有精确定义一样。

将PRS检测考虑为阳性的阈值取决于传递给位于PRS层级界限上的个体的疾病风险概率水平,通常与其他临床风险因素所传递的风险相结合,和与预期干预相关的风险和收益之间的平衡(图1)。一般来说,如下所述,医学界已经确定了适当的风险与利益阈值证明某些医疗干预措施的合理性—干预措施的侵入性或风险性越大,干预措施必须减轻的绝对风险水平越高,以证明其干预措施应用的合理性。

多基因风险评分的效用

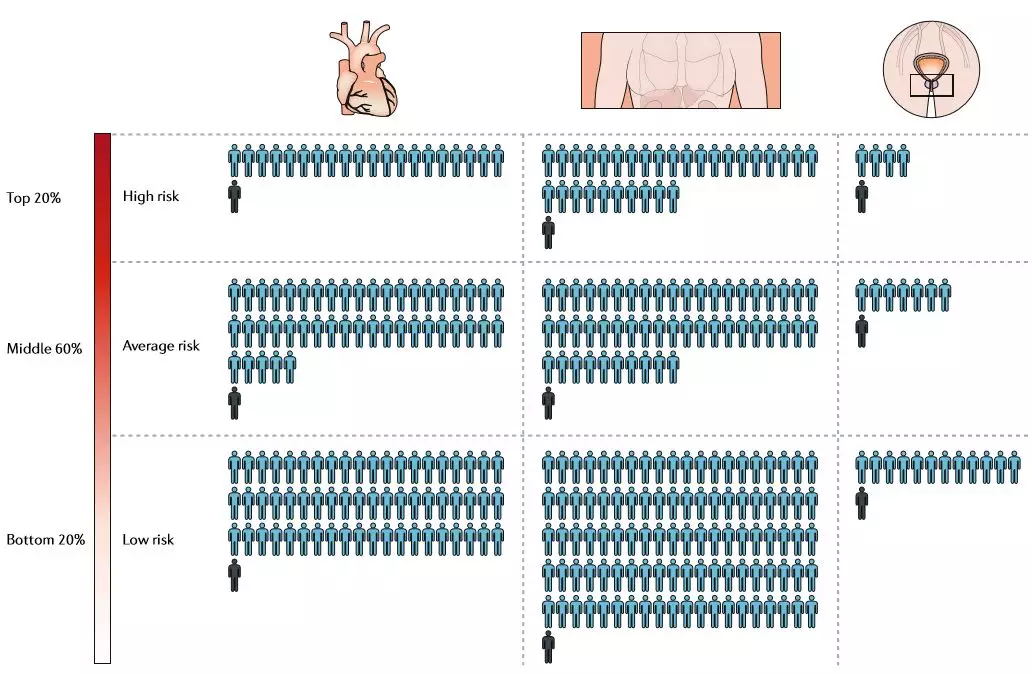

我们可以基于三种主要的干预措施对PRS效用进行大致分类:基于PRS的治疗干预(PRS在治疗或预防疾病的干预措施选择中所起的作用); 基于PRS的疾病筛查(PRS在决策和疾病筛查的解释中所起的作用); 和基于PRS的生活规划(即使在没有可提供的预防措施的情况下PRS可提供的个人效用)。PRS的效用在很大程度上取决于疾病特异性和干预特异性风险以及益处之间相当复杂的相互作用,使得普及变得困难。因此,我们回到关于发达国家中主要的遗传性死亡原因的例子,以回顾支持PRS在这些干预类别中的作用的证据(图3)。

图3 多基因风险评分等级的风险和收益

基于PRS的治疗干预。对疾病的个体化管理是精准医学理念的核心,通常会采用遗传因素来实现个性化医疗保健。最近关于冠状动脉疾病PRSs与预防性使用降胆固醇疗法的研究证实了PRSs在优先化治疗干预方面的潜在效用。美国预防服务工作组指出,目前的指南,建议年龄在40到75岁之间有风险的人群开始使用低剂量至中等剂量的他汀类药物预防首次心脏病发作(一级预防),风险人群包括至少一个心血管不良事件(肥胖,糖尿病,高血压或吸烟)的风险因素和10年心脏不良事件的绝对风险> 10%,或10年心脏不良事件绝对风险为7.5-10%。在这种情况下,通过考虑他汀类药物疗法的潜在危害与益处来做出最终决定。然而,他汀类药物的使用并非没有争议。作为心脏病发作的一级预防,服用他汀类药物5年的100人中只有不到2人避免了心脏病发作或中风,而100人中有1人因治疗而患上糖尿病。其他专业学会推荐了替代指南,所有这些都包含了某种形式的临床风险计算,众所周知,这种指导方法高估了绝对风险。这种不确定性需要个性化的选择来开始终生的他汀类药物治疗——这种不确定性已被证明可以通过使用冠状动脉疾病PRS来部分解决。

尽管冠状动脉疾病PRS并未显著改善一般人群心脏病发作风险的整体分层,但结合临床风险评估,PRS可能会修改某些个体的预估风险,使其综合风险达到或高于推荐开始进行他汀类药物治疗的风险(图1)。为此,大量研究表明,冠状动脉疾病PRS是有效的,不需要考虑家族病史,可用于鉴定一些从开始使用他汀类药物治疗中获益更多的高危人群。 Mega等和Natarajan等表明,在冠状动脉疾病遗传风险最高的五分之一患者中,冠状动脉不良事件的风险(风险比)增加约30%;一旦开始他汀类药物治疗进行一级预防,这些患者的心脏病发作或冠状动脉疾病相关死亡的10年风险相对风险降低约45%。中度多基因风险个体(60%位于五分之二至五分之四风险中的个体)的结果不同,其相对风险降低约25%,而遗传风险最低的五分之一的个体没有或几乎没有统计学益处。同样地,Tikkanen 等和Ripatti 等研究显示,冠状动脉疾病PRS导致约12%的个体从总体中等风险类别重新分类为高风险类别,从而转化为更强的他汀类药物使用建议。此外,当他们被告知有冠状动脉疾病的遗传风险时,遗传风险较高的个体更有可能开始并坚持他汀类药物治疗。最后,新发表的文献表明,全基因组PRS可以识别出风险增加400%的前2.5%的个体,这相当于与家族性高胆固醇血症相关的不良冠状动脉事件风险,这将导致积极的降胆固醇治疗建议。

基于PRS的疾病筛查。研究结果也证实了PRSs在癌症疾病筛查中的应用。美国预防服务工作组指出,目前的指导方针建议对50岁以上的妇女开始两年一次的乳房x光检查,并考虑到在40岁至49岁之间开始进行乳房x光检查的个人风险因素。这一基于年龄的标准是由不同年龄点乳腺癌的平均年龄风险和假阳性乳房x光检查结果造成的损害风险之间的平衡来定义的。基于这一风险-收益阈值,乳腺癌PRS结合已知的临床风险因素,发现有16%的人可以在40岁时做出明智的决定开始筛查,因为他们的风险超过了平均50岁的风险。另外,32%的人可能会推迟筛查,因为他们50岁时的风险低于平均40岁时的风险。在结直肠癌中也有类似的结果,在这种情况下,基于PRS的推荐建议PRS最高的百分之十的个体在42岁,而PRS最低的百分之十的个体在52岁时进行结肠镜检查。

PRSs还可以帮助解释高假阳性率的筛查试验,其中前列腺癌筛查是最臭名昭著的。美国预防服务工作组建议不要进行前列腺特异性抗原(PSA)筛查,因为对良性疾病的误报和过度治疗所造成的危害大于其益处。前列腺癌是相当普遍的疾病,九分之一的男性在其一生中都会患这种疾病,这使得这个建议变得复杂。然而,侵袭性疾病导致的死亡并不常见,约占被诊断为前列腺癌的男性的1%。尽管大多数前列腺癌是良性的,前列腺癌仍然是男性癌症死亡的第二大原因,而且即使最初发现的时候是低风险疾病,往往也会发展成需要治疗的疾病。前列腺癌PRS已被证明有助于识别疾病风险显着升高的男性,他们从PSA检测中获得更大的风险 - 收益平衡。具体来说,通过PSA测试检测侵袭性前列腺癌的阳性预测值在遗传风险最高的5%人群中约为25%,而在普通人群中约为12.5%。PRS评分在前50%的个体占所有侵袭性前列腺癌病例的76%,前20%的个体占42%。重要的是,前列腺癌PRS并不特定于侵袭性疾病,因此其用于优先PSA筛查的用途仅解决了假阳性PSA检测的问题,而不是过度治疗良性疾病。使用额外的临床风险因素和作为平衡竞争的个体的健康风险的积极监测计划可能有助于确定治疗是否必要。因此,PRS有可能优先为前列腺癌高危人群进行筛查,并对阳性检测后采取的行动进行适当的咨询。

基于PRS的生活规划。最后,即使在缺乏预防性筛查和治疗干预的情况下,PRSs也可能有价值。对于冠状动脉疾病,遗传风险最高的五分之一人群可以通过保持最佳的生活方式习惯来抵消大部分的风险,从而将总体患病风险降低近一半。对于乳腺癌,如果遗传风险最高的十分之一的女性优先选择健康的生活方式,估计可避免20%所有可预防的乳腺癌病例的发生。从理论上讲,让高危人群清楚地了解疾病易感性的知识,强调健康行为的益处,将是推动和维持行为改变的众多有效工具之一。阿尔茨海默病是一个更有趣的案例,因为关于生活方式的选择是否可以减轻阿尔茨海默病的发作有一些争论。阿尔茨海默病的PRS最近被证明能够显著地按照患者发病的平均年龄进行分层。处于前四分位的PRS患者平均发病年龄为75岁,而处于后四分位的患者平均发病年龄为95岁。阿尔茨海默病受一种强烈的遗传风险因素——APOE状态的影响。然而,即使通过将分析限制于对APOE-ε3等位基因纯合的个体来消除该因子的影响,疾病发作的平均年龄的差异在遗传风险的顶部与底部十分位数中仍为10年。尽管健康行为的采用可能不会影响阿尔茨海默病的风险,但这些信息可以为财务、法律和护理规划提供信息。

展望

PRS效用的障碍和警告。基于PRSs的遗传风险评估开始显示出其可识别出可能受益于预防性行动的部分人群的能力。然而,将PRSs应用于实践仍然存在许多科学、临床和社会障碍。虽然我们将高风险变异的效用与累积多基因风险评估进行了比较,但通过多基因确定个体水平风险评估与家族性疾病遗传检测确定的高风险个体相比存在更大的不确定性。这种不确定性的一个主要组成部分是由于高风险变异的询问通常涉及直接因果变异的鉴定,而多基因风险评估可能包含与因果遗传因子不完全相关的变异。这导致在评估整合进PRS中的每个个体变异相关的效应量时存在一些不确定性,并且降低了在所研究的群体之外的群体中进行PRS风险评估的普遍性。这个问题在从欧洲血统人群(大多数GWAS所应用的人口)到非洲血统人群的风险评估可转移性方面最为明显。

人们很容易将缺失的遗传性(遗传风险的未知成分)作为多基因风险估计特有的另一个不确定因素。然而,这一论点依赖于确定性家族性疾病变异与多基因风险概率之间一个看似错误的二分法。事实上,最近的证据表明,家族性突变患病风险也是有概率范围的,也受多基因风险的影响。例如,BRCA1或BRCA2突变携带者乳腺癌的绝对风险受已知多基因危险因素的显著影响,其效应量大小与BRCA1或BRCA2突变携带者和非携带者一致但略小。已知的多基因风险因子的累积影响足以改变BRCA1和BRCA2突变携带者的总体绝对风险水平,从而改变乳房x射线筛查建议。例如,位于乳腺癌风险最低与最高PRS十分位数的BRCA1携带者在50岁时患乳腺癌的绝对风险分别为21%和39%,而在年龄80岁时患乳腺癌的风险为56%和75%。同样,BRCA1携带者在80岁时患前列腺癌的风险在7%到26%之间,BRCA2携带者在前列腺癌PRS的第5百分位数和第95百分位数之间的风险在19%到61%之间。此外,还有一些已知的与多基因疾病风险无关的多基因因子专门修饰BRCA1和BRCA2突变携带者的风险。同样,家族性高胆固醇血症患者的多基因风险也会显著改变其心脏病发作的风险。因此,对于通过测量的高风险变异或多基因因素确定的高风险个体来说,由于未经测量的遗传因素而导致的估计风险的不确定性水平可能不会更大。由高风险变异鉴定的高风险个体的总体绝对风险可能远远大于多基因因素所赋予的风险。然而,这只是根据可用干预措施的风险与利益的平衡,转化为可以对这些个体做出的不同建议。然而,应该注意的是,对于家族性与多基因遗传易感性的疾病,疾病表现,严重程度和可用的治疗干预都可能存在差异。

PRS效用的其他障碍包括医生和公共教育对多基因风险的解释,特别是在理解各种动态风险指标方面。最近对运动能力,饮食建议和其他方面未经证实的遗传检测的趋势可能使非专家难以区别于上述经验证的方法。由于早期的商业化努力,医生和公众舆论可能会对那些有效用的检测产生负面偏见。缺乏信任可能会影响PRS的使用方式。例如,为了通过使用PRS提高临床实践的效力和效率,较低的多基因和临床风险的个体及其医生可能需要延迟筛查或决定不采取治疗干预,而与由于总体风险增加而应该加速筛查和治疗干预的推荐相比,这种建议更具挑战性。此外,必须制定有效地向医生和个人传达风险信息的策略,并且可以针对不同的目标受众进行定制,特别是当其目的是推动预防行为的采用时。PRS信息以焦虑,宿命论思想或采用虚假安全感的形式产生的对社会心理学的不良影响必须被视为这种传播策略的一部分。这些担忧已被证明是轻微的86-88,但随着模型的不断改进到能够传达相当高风险水平的程度,那时的PRS结果可能会变得更加惊人。随着PRS评估的不断发展,需要加强对基因歧视的保护,以鼓励采用这种方法。最后,应进行大规模的前瞻性研究来检验PRS的临床效用。

未来发展方向。 PRS风险评估的实用性目前受其简单性的限制。未来的发展可以考虑多种研究方向,以提高其全面性,减少不确定性并提高普遍性。对于风险沟通,开发方法以在个体水平上传达与遗传风险评估相关的不确定性将是有用的,尤其是包含由测量和未测量因素产生的不确定性的方法。例如,统计模型17可用于预测尚未鉴定的GWAS位点的预期等位基因频率和效应量,以通过包括这些当前未测量因子的PRS估计个体的未来遗传风险的分布。重要的是,我们预计由于未来的基因发现而导致重新分类的风险不大,特别是考虑到缺乏中等或较大影响的低频风险变异。对于个人层面的决策,量化这种不确定性将是一个需要考虑的重要组成部分。为了提高全面性和减少不确定性,需要综合家族风险和多基因风险的风险评估。这将有助于减轻家族风险或多基因检测阴性可能传达的虚假安全感相关的一些但并非所有的问题,并且将改善家族风险和多基因遗传检测方式。通过使用全基因组预测模型而不是仅限于GWAS显着性变异的模型,也可以提高全面性,尽管这也会导致对普遍性的进一步担忧。最终,应该开发出更加动态的方法来估计个体遗传变异相关的效应,给出个体的遗传,人口统计学和临床风险因素背景。一种解决方案是为每种疾病开发多个模型,以适应不同的使用情况——甚至在测量同一事件在不同情况下的风险时也是如此。例如,人口统计学,生活方式和临床风险因素的预后价值的平衡在整个生命周期中都会发生变化,应予以考虑。最后,鉴于机器学习和人工智能的进步,通过这些技术扩展PRS模型可能是解决遗传因素的变化影响及其与其他预后因素相互作用的更实际的解决方案,尽管这些技术用于遗传风险预测与其自身的问题相关联,包括有效训练这些模型所需的大规模数据集的大小以及解释黑匣子解决方案的困难。最终,我们认为,我们知识的积累和公共兴趣的爆炸式增长使我们达到了一个临界点,此时应该进行大规模研究来证明多基因风险评估的效用。